|

“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”千年古刹寒山寺,自古以来成为文人墨客的必访之地,吟咏题诗、翰墨丹青,寄托情怀,络绎不绝。著名画家于亨对寒山寺一直抱着崇敬与仰慕的感情,他在这里寻找画中意境,并创作了《寒山寺十二胜景图》,令人感受到那份悠久的历史和深厚的文化底蕴。

左:寒山寺秋爽方丈为十二胜景图题款 右:十二胜景图绘画作者于亨

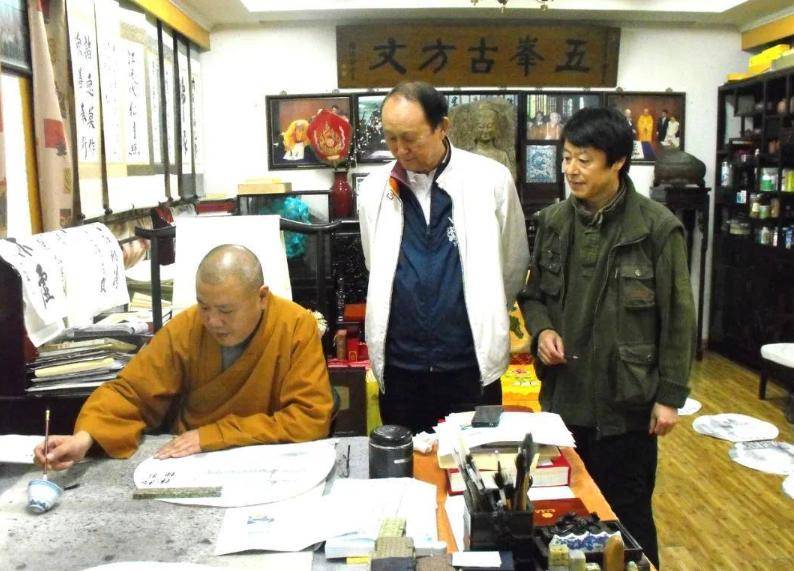

左:寒山寺秋爽方丈,中:寒山寺文化研究姚炎祥院长,右:画家于亨

于亨回忆,2011年岁末,我有幸应苏州寒山寺文化研究院姚炎祥院长之约创作寒山寺名胜诸景图。当时,先由寒山寺秋爽方丈、法荣大师和寒山寺文化研究院姚炎祥院长、王国栋教授及相关人员反复推敲、论证,通过梳理诸多寒山寺名胜景点选出十二个景点并研究冠名,再由我以中国画的形式加以表现。后来,这十二幅画还被制成2012年挂历,以弘扬寒山寺今昔胜迹并为世人祈福。

坐落在苏州古城西阊门外枫桥镇的寒山寺是中国佛教名寺,始建于佛教盛行的南朝梁武帝天监年间,原曾名为妙利普明塔院,唐代更名为寒山寺,距今已有一千五百多年的历史。此寺既因张继的“枫桥夜泊”诗而名摄古今,又因寒山、拾得二僧的“和合”精神之传承响誉海内外,向为人文汇萃、香火旺盛之地。由于从内心对寒山寺一直抱着崇敬与仰慕的感情,我早已多次造访寒山寺,也经常带学生到这里画写生,对寺外寺内的风景建筑即使没画过的也看过多遍了。又因写生教学中强调造型,侧重对寒山寺体貌的关照,以致有些形迹结构已深深刻入胸中,闭目犹在眼前。

当姚炎祥院长托我画寒山寺十二胜景图时,我一则感到特别荣幸,二则又觉得这是我十分熟悉的题材,故而欣然承揽了这项工作。之后,我和寒山寺文化研究院几位研究员在姚院长的带领下对寒山寺的内外景观进行了仔细认真的观察,认真地听取了姚院长和其他几位研究员对每个景点历史背景、文化内涵的阐述。这时,我已不只是观其形,而开始由今昔景观的形貌体悟它的历史文化含义,更进一步感到以前对寒山寺的了解认识只是停留在表面上。在此基础上,我开始构思寒山寺十二胜景图的中国画表现形式。

由于对寒山寺有了新的认识,于亨考虑到十二幅画的形式语言要统一,并要恰当地以形式表达出主题内容的内涵意境,体现禅意、佛境。首先,应采用中国画水墨写意的手法,取其语言简而精,易于形而上造型。其次,秋爽大和尚已为十二幅胜景图定下统一的圆形画面。圆形画面是中国画画幅形式之一,称为“入境”,南宋绘画中常见,其形无疆无界、天圆气宏,创作章法灵活易于变化。其三,拟以流畅的祥云作为十二幅胜景的统一符号。祥云既起到画面虚实相间的作用,更寓意着吉祥如意,贴切佛教题材意境的表达。其四,每幅胜景图的题目(即景点名)应请寒山寺方丈秋爽大和尚题写。因为大和尚的书法艺术具正大气象,他又是现任主持,由他题写画作更具神韵,并可使画的品位升格,观赏者亦可共沾其福慧瑞气。

我向姚炎祥院长汇报了以上关于创作寒山寺十二胜景图的思路,姚院长让我先画一幅看看。几日后我便带着一幅《山门夕照》和几幅其他胜景的小草图前往寒山寺,在得到姚院长肯定后,又随他到方丈书斋拜见秋爽大和尚。秋爽大和尚反复观看了《山门夕照》一画,并听取了画寒山寺十二胜景图的构思,最终也和姚炎祥院长一样给予了认可,确定由我创作完成寒山寺十二胜景图。同时,秋爽大和尚也同意在作品完成后为每幅胜景图题写画题(亦即胜景题目)。

寒山寺名胜景点的核心是建筑构成。以建筑作为绘画主体的题材,在中国画的传统表现方法中包括工整富丽的界画和谨细渲染的工笔,其特点都是求真、求形似。但这两种方法很难超越客观形象的束缚,画家主观情感抒发的自由度受到了一定的限制。并且这种写真的表现方法与高科技的照相技术在造型与结构、布局与意境上皆颇为接近,在画佛教建筑时恐怕很难表现出禅意的境界。当然,这里并无贬低之意,而是因为我不擅长此法,这也是我选择水墨写意表现方法的原因。

水墨写意,就是意到笔不到,只写出物象大概意思,“若笔笔写到便俗,神到写不到便佳”。《绘事微言》(明·唐志契)。观古今绘画,画有四品,逸、神、妙、能。能品状物具细,笔笔俱到。而逸品则逸笔草草,不求形似。写意就是写意象,中国画不是描出来的,而是写出来的,有着书法用笔的传统,意象状物而不求全。故只有写才能自由地抒发主观意绪。我的追求便是通过水墨写意,写心造境,达到寒山寺十二幅胜景图“迹简意澹而雅正”的意境。

《山门夕照》

1.《山门夕照》纸本水墨

寒山寺坐落在京杭大运河东岸边,自古以来,河中行船如梭,枫桥边商旅云集,店铺林立,昼夜不息。山门下多有达官显贵、富贾商旅、游人墨客、善男信女等络绎而过,或进香参拜、随喜祈福,或临风怀古、赋诗题字。山门西开,是寒山寺建筑在我国众多佛寺中的独特之处。佛教中以西方为极乐世界所在,向西的山门有着迎佛引渡、教化众生的喻意。

《山门夕照》胜影图画的即是寒山寺山门前的照壁,照壁面向西,其后是山门,前有河道。山门向西,故享夕照。我只画照壁间有水气氤蕴淡而流畅的祥云,画面简约,水墨意写,只有照壁上“寒山寺”三字实画,简约的形迹在似与不似之间。这样一来既符合了中国画造型艺术的审美法则,又可表达禅意,通过画的品味传递胜景的历史文化内涵。

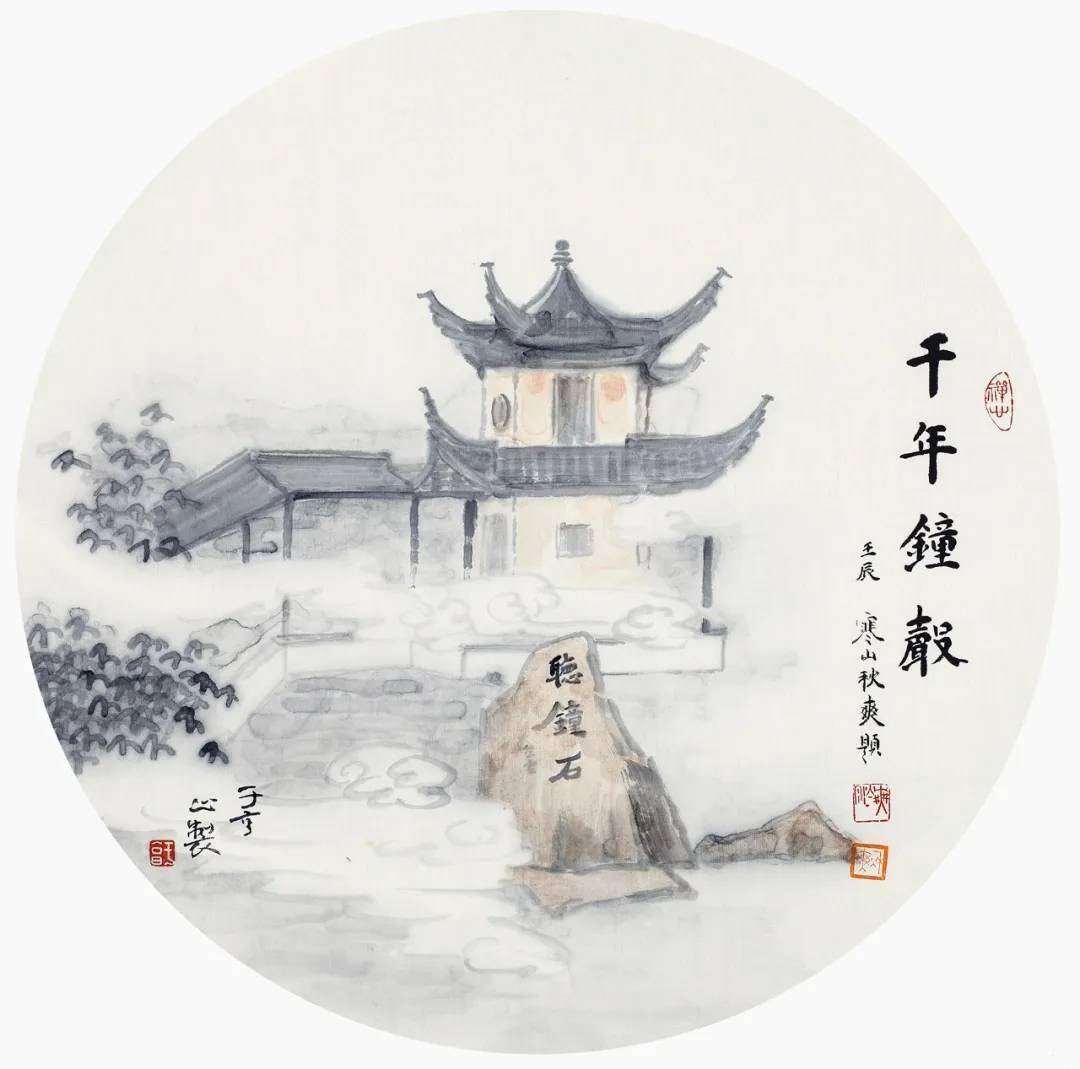

《千年钟声》

2.《千年钟声》纸本水墨

自唐代张继“夜半钟声到客船”绝唱之后,寒山寺的钟和钟声,历来被文人墨客题咏。每年新年夜,寒山寺为国泰民安祈福的一百零八钟声传入千家万户,已成为苏州文化底蕴的重要标志。平时到寒山寺敲钟纳福的香客、游人络绎不绝。

寒山寺钟楼掩映在参差错落的绿荫中,呈六角形重檐亭阁,大钟即安放在内。一段廊道由钟楼中延伸而出,使钟楼有了较大的空间感。在南侧钟楼与廊道间立有一块天然石碑,上刻前任方丈性空大和尚题写的“听钟石”三字。我曾在几个角度画过钟楼速写,观察入画的形迹,以画出“钟声”的韵味。钟楼是钟声的主要载体,钟楼结构端正,故以简笔写之,配以听钟石,带出一点廊道、几许树叶,使形迹富于变化。氤氲流畅的祥云水气穿插在简约的形迹之间,使画面更加整体化,突出主题,让人在观赏画面时联想到千年福音的流淌。

《普明宝塔》

3.《普明宝塔》纸本水墨

一千五百年前,始建寺时既造宝塔,名为妙利普明塔。时光荏苒中,寺中之塔几毁几建,自元代后有六百多年湮没无迹。1996年,寒山寺重建普明宝塔,为仿唐木结构五层楼阁,塔刹为铜铸镀金,塔身方正端严。一则重现寒山寺盛唐风采,弥补六百年来之憾事。二则重现中国几已绝迹的唐代木结构楼阁式塔的建筑风貌,不可不谓佛教建筑精品。宝塔周遭廊壁上嵌有众多碑刻名人书法张继“枫桥夜泊”诗,然而塔周围空间不大,近观塔身则需仰视,更显气势壮丽。但以中国画构图而言,仰观建筑时透视变化太大,易呈不稳定感,局部形体也会过于突出,形象的整体性就会减弱。我延用中国画散点透视法进行了处理,将宝塔推远,减弱塔身的透视变化,造型上实下虚,以云气、松针及微微露出的黄墙烘托出“普明宝塔”高耸、平和、久远的风彩。

《寒拾问道》

4.《寒拾问道》纸本水墨

寒山寺的大雄宝殿也有其独特之处。多数寺院的大雄宝殿在佛祖塑像壁面之后,多塑绘“观音渡海”或诸菩萨像,寒山寺佛祖塑像背面却供奉着寒山、拾得的画像石刻,这是全国寺院中绝无仅有的一例。画像为清代“扬州八怪”之一的罗聘所作,寒山右手指地,拾得袒胸露腹,二人形态淳朴,笑容可掬,仿佛在谈论禅理。整个大雄宝殿中前为佛祖,后为寒山、拾得,含有二人向佛祖取经问道的深意,构成了一幅寒拾问道的胜迹。

以寒山、拾得作为主题形象是表现寒山寺大雄宝殿独特性的重要题材。我对佛教认识肤浅,对于如何把大雄宝殿与寒拾问道题材结合表现一时不知从何入手,《寒拾问道》胜景图的构思、立意、主题设计皆由姚炎祥院长提出。我按其意,选取大雄宝殿前侧汉白玉石雕和殿前香炉为配景,穿插祥云,使画面富有层次感和空间感。画面中大雄宝殿若隐若现,罗聘造寒拾二圣像置于画面显著位置,宝殿上方画一如来形像与二圣呼应,敷清淡赭黄渲染,造景达意,生发佛境。

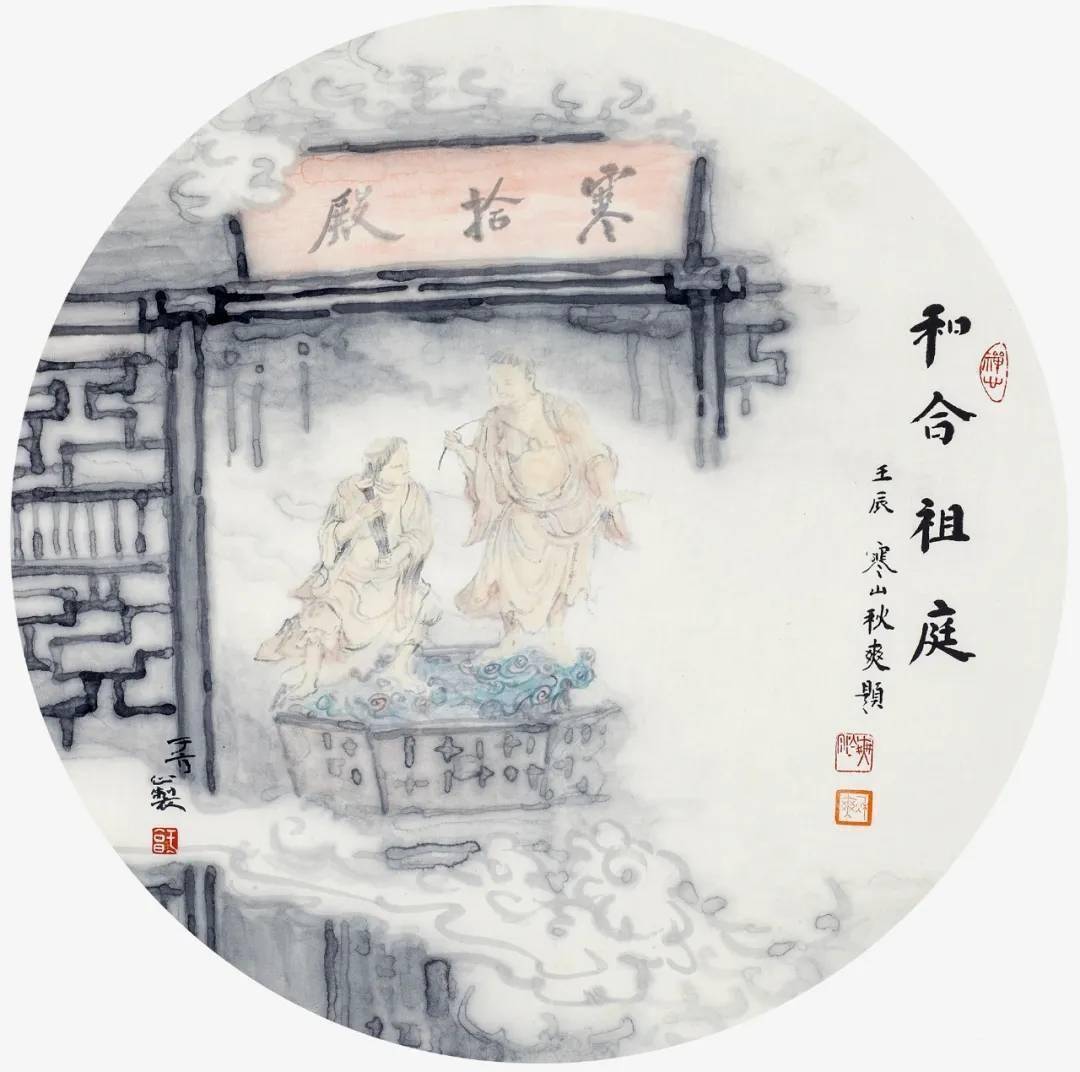

《和合祖庭》

5.《和合祖庭》纸本水墨

故老相传,寒山、拾得的师傅丰干禅师是阿弥陀佛的化身。丰干禅师圆寂前,传给寒山和拾得每人半部真经,又给寒山一枝荷花,给拾得一个篾盒,对他们说:诵透此经就能得道。数年后,寒山与拾得在苏州相遇,各自拿出半部真经和荷花、篾盒放在一起,一看之下幡然顿悟,异口同声地说:“这是一部和。(荷)合(盒)真经!”两人由此成为传承“和合真经”的祖师,在苏州建立了寒山寺,弘法传道,弘扬和合精神,被人们誉为“和合之神”和“和合二仙”。到了清代,雍正皇帝又敕封他们为“和合二圣”。在寒山寺中,即有一座“寒拾殿”,作为供奉和合祖师的殿堂,自然拥有和合祖庭的地位,具有重要历史意义。

在创作和合祖庭胜景图时,寒拾殿建筑正在维修,外观全被遮挡,我是根据寒山寺文化研究院,王国栋教授提供的寒拾殿照片构图创作,取局部特写,只画殿内和合主像,敷以清淡赭黄,以寒拾殿匾额简笔写出祖庭之意,画面下方祥云托起和合二圣,以空间营造和合仙境。

《寒拾遗踪》

6.《寒拾遗踪》纸本水墨

在寒山寺寒拾殿前院落内的西北,有一口古井,井口侧面竖立一块石碑,上题有“寒拾泉”三字。相传,此井是寒山、拾得在此处居住时所挖,并曾以井水施舍过往路人。正如明代姚广孝《寒山寺重兴记》记载的,寒山子曾来枫桥,“缚茆以居。暑则设茗饮,济行旅之渴。挽舟之人,施以草履,或代共挽。修持甚勤”。后人为纪念二圣,故称此井为“寒拾泉”。看到这口古井,就会追思起当年寒山、拾得修持弘法的历史。“寒拾泉”也因而成为寒山寺二位祖师的重要文化遗迹。“寒拾泉”由石质护栏围绕,后衬长廊,前方有较大空间,我以纯水墨简笔意写、渲染,并以祥云、水气分割出画面灵动的空间,似时空回溯二圣以此泉“济行旅之渴”的轶事。画中“寒拾泉”三字刻画较实,与周围空间形成较大对比。石碑后斜逸枝条,点出寺中草木葱茏之象。

《古碑长廊》

7.《古碑长廊》纸本水墨

寒山寺不仅是和合精神的发源地,也是一座古代碑刻的博物馆。古碑长廊可分为三处:一是清光绪三十二年,江苏巡抚陈夔龙重修寒山寺时建的碑廊。二是1996年普明宝塔落成后建立的普明塔院碑廊。三是“和合福道”上新建的寒山子诗碑廊。长廊中有多通重要碑刻,其中又以《枫桥夜泊》诗碑最有特色。北宋翰林学士王珪、明代书画家文徵明、清代学者俞樾、民国活动家张继、革命家李大钊和陈云,以及当代名人刘海粟、启功、沈鹏等都曾在寒山寺留下《枫桥夜泊》诗碑。

寒山寺的《枫桥夜泊》诗碑在我国史载最早、持续最久、影响最大,堪称我国碑刻文化的一绝”。寒山寺碑刻文化底蕴深厚,数量众多,如亲临实景,当逐一品味欣赏,画古碑长廊却不能面面俱到。故而画中选取其中一段进行表现,以释其意,余则隐入云气,是意到笔不到之意。碑廊建筑的表现突出其古雅,碑上墨迹尤真,更显隽永意味。

《塔影伴楼》

8.《塔影伴楼》纸本水墨

寒山寺内西南侧,有一栋两层飞檐建筑,上悬“枫江第一楼”匾额。此楼原称“花篮楼”,原系苏州修仙巷宋氏祖传名楼,因其底层南部比一般厅堂少用两根楹柱, 而在大堂前檐处, 增设了两个雕刻精细的木质花篮,故而得名。1954年由宋氏捐赠,拆迁至寒山寺重建,1994年重新修缮。匾额为谢孝思所题写。此楼建筑结构奇特,建造精致,保持了花篮楼原貌,为一座建筑艺术精品。楼北有一放生池,名为“常乐池”。池上有一座小桥,名“塔影桥”。池水清澈明亮,站在常乐池最西边,就能看到远处的普明宝塔倒映水中,此即是“塔影伴楼”的胜景。

因为这里的景致易于入画,我常带学生到枫江第一楼之下、常乐池水畔写生。但以往虽知普明宝塔能倒影常乐池水中,却没有仔细观察过。在同姚炎祥院长一行到此景点考察时,姚院长特别强调要画出池中普明宝塔的倒影,当时因为天气的关系我并没有看到倒影,后我又去了两次,果然在常乐池水中、有茂密的树木遮挡,隐隐见到塔影显现。可知有时胜境就在你的眼前,没有智者点播也会视而不见。

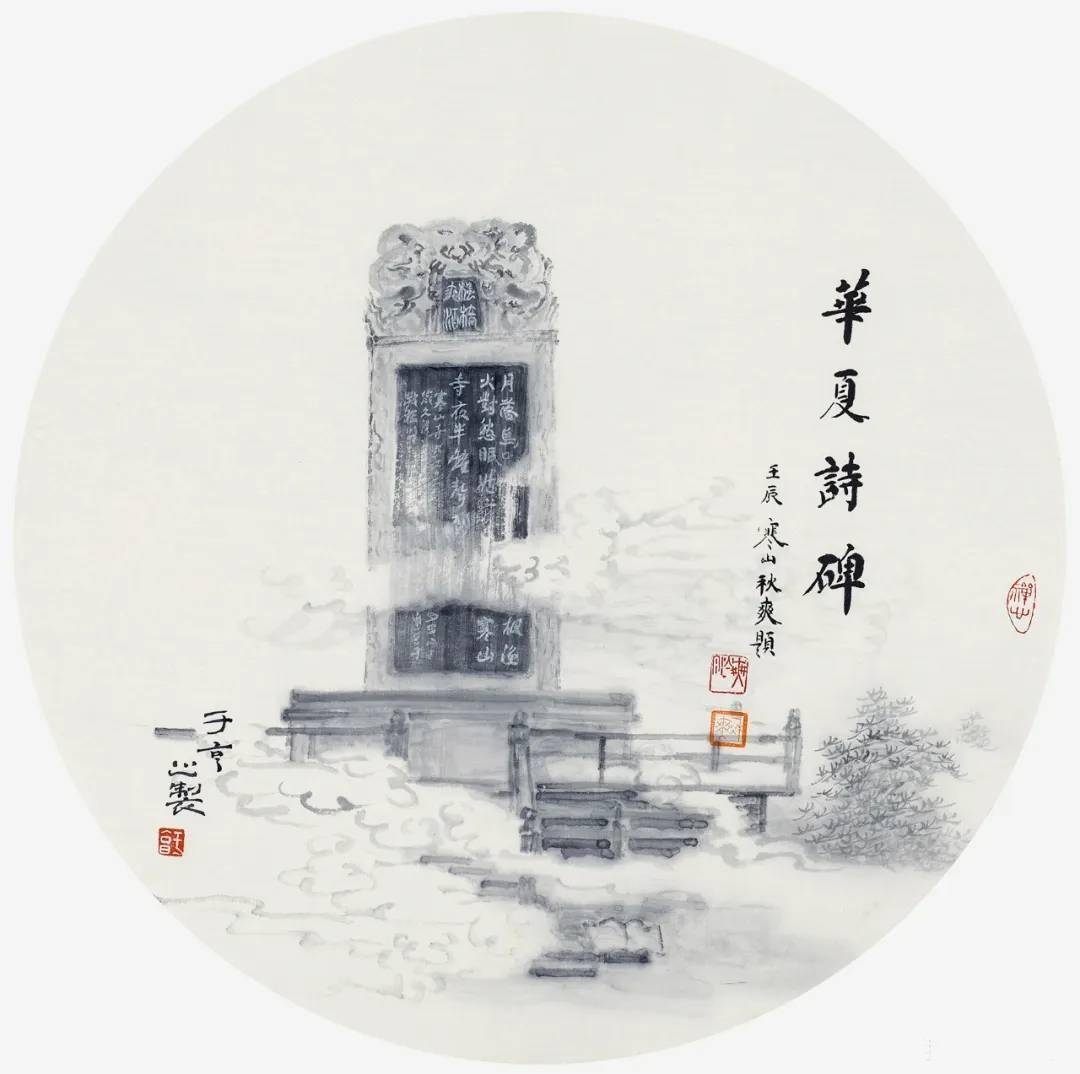

《华夏诗碑》

9.《华夏诗碑》纸本水墨

寒山寺新大碑、新大钟的落成是寒山寺佛教文化发展新的里程碑,也是国泰民安、昌隆盛世的写照。大碑于2007年12月落成,采石山东,通高16.9米,正面镌刻有清俞樾所书张继的《枫桥夜泊》诗,背面镌刻乾隆皇帝手抄的《般若波罗密多心经》一卷,碑上还有九条精雕细刻的巨龙。这是我国目前最大最高的诗碑,可谓“中华第一诗碑”, 即“华夏诗碑”,并已成为苏州市标志性的文化建筑景观。

大钟落成于2008年12月,置于钟楼中。钟体为仿唐式,由铜、金、锡、锌、铅的五种合金铸成,高8.5米。钟面铭刻一部佛说《妙法莲华经》,裙边上铸有九幅精美的飞天图。钟体庄重端美,钟声洪亮圆润,震撼力大,真乃“天籁响音”。这是我国目前佛门寺院里的最大的梵钟,堪称“天下第一佛钟”。大碑、大钟位于寒山寺最南端,紧邻河山大桥,从河山大桥上向北望去,大碑、大钟与普明宝塔在一条中轴线上,巍巍壮观。

《天籁响音》

10.《天籁响音》纸本水墨

我画过许多幅大碑、大钟楼的速写,大碑上的九条龙相互盘绕,结构复杂,钟楼的梁檐造型更为繁复。创作时画中的造型一是做了减弱透视的处理,二是简笔概括,三是上实下虚。《华夏诗碑》画好后,我到寒山寺文化研究院请姚院长看,他提出“碑中无文失大诗碑之意,成了无字碑,一定把诗写上”。本来我没有着意刻画碑上诗文,是基于对画面效果考虑,经姚院长提示,颇感这一细节是画中灵魂所在和点睛之处。后来我仿碑刻俞越书《枫桥夜泊》诗于画中碑上,若隐若现,虚虚实实,顿感画面灵动,气势不减。

在《天籁响音》胜景图动笔之前,姚院长、法荣大师、王国栋教授曾多次研讨、推敲名胜景点命名。新大钟景点的命名应是“天籁响音”还是“天籁梵音”?以及寺中大道景点应命名“合和大道” 还是“合和福道”?都是当时讨论的重点。我一边听一边思考,觉得新大钟既然安放在新建的钟楼内,无论景点命名为何,如果只画新建的钟楼,在表现手法上都会与“千年钟声”胜景图雷同,画面气象难有新的突破。新大钟景点命名“天籁响音”后,姚炎祥院长、王国栋教授提出:“新大钟和新钟楼都要画,新大钟可悬在空中,似天籁福音,响彻九州。”《天籁响音》胜景图既体现了这一构思,画面中钟虚楼实,虚实相生,气势宏大。

《和合福道》

11.《和合福道》纸本水墨

“和合福道”即寒山寺于2010年10月完工的和合大道,“福道”是“福到”的谐音。福道为东西走向,东侧新建山门的风格仿光绪三十二年(1906 )陈夔龙修葺的山门,但气势更宏大。山门正面中间门洞上方嵌“寒拾遗踪”石碑一块,为明代翰林学士姚希孟题;背面上方嵌“妙利宗风”石碑一块,为清末江苏巡抚程德全题。道北侧为黄墙黛瓦,内有梵音钟声、法堂佛语。南临“大钟苑”,内有“中华第一诗碑”、“天下第一佛钟”。道南侧有新建的“寒山子诗碑廊”。西端矗立有“和合”太湖石一块,如莲花盛开,笑迎香客。和合福道把寒山寺古区和寒山寺新区合为一体,并暗示走过福道可沾福纳喜之意。

《和合福道》胜景图的取景最初就定为福道东口的山门,姚炎祥院长建议“通过山门画出福道侧边的碑廊”,我也画了草图。起初,画山门再取福道碑廊,焦点透视的效果使画面的空间感具象化了,减弱了中国画对画面空间处理的表现力,与其它胜景图的表现方法也会不一致,画面构成对意境的表达也会受到一定的限制。后来,姚炎祥院长听取了我的意见,认为可以只画山门。山门是福道之门,画中无路胜有路,这就有带上了一点禅的意味。我在山门造型经营上,山门两侧虚化,中间较实。中间门洞敞开,两侧门洞锁住福气。画面染淡赭黄色,右侧嵌以祥云,进一步渲染出入此山门如进仙境的氛围,并点出行走在和合福道上可以沾福纳喜的喻意。

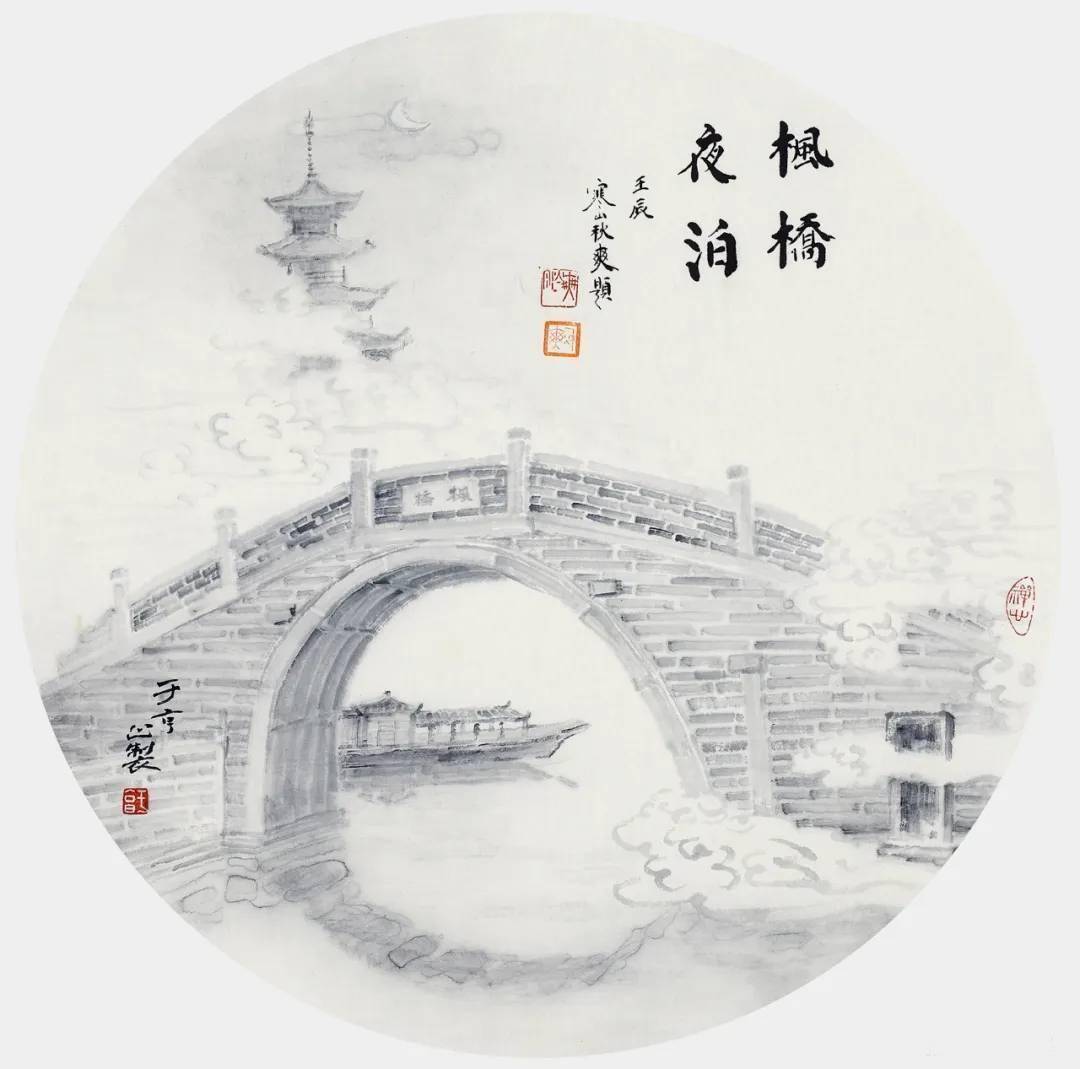

《枫桥夜泊》

12.《枫桥夜泊》纸本水墨

枫桥原名“封桥”,唐天宝年间,诗人张继为避安史之乱路过寒山寺。写下了千古传颂的名篇《枫桥夜泊》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”自张继诗后,史书遂称此桥为“枫桥”,并知名于天下。从此,寺以诗兴,诗以寺名。古往今来,吴中寺院不止千百,独有寒山寺以张继一诗脍炙人口,且享誉日本。在日本,无论老少,无不知此诗、知此寺。钟声诗韵,成为中国诗史文化上的千古奇观,赋予了寒山寺神奇的魅力,也成为寒山寺的文化标识,诗中所述的枫桥夜泊更因而成为千古胜景。

《枫桥夜泊》胜景图取张继《枫桥夜泊》诗意创作,画中枫桥取实景,桥的左侧(南)是明代建的铁岭关,上桥过铁岭关即达寒山寺,桥的左侧(即北侧)靠近运河水道。枫桥为画中主景,远处带出寒山寺普明宝塔,点缀弯月和泊船,淡墨渲染,祥云相伴。但我个人总感觉意境尚有不足,似乎是诗意形象化的白话文,没有表达出“深山藏古寺”的画境。深感诗中有画,而画难于升华诗意。

画好寒山寺十二胜景图后,我再次随姚炎祥院长到寒山寺方丈书斋,请秋爽大和尚为每幅画题写画款。明代孔衍栻在《画诀》中说:“画上题款,各有定位,非可冒昧。”十二胜景图中的每一幅,我都根据创作的章法布局,对题款和画材的构成关系做了统筹安排。中国画作品以书法和篆刻入画,作为造型艺术审美标准的确立是在元代以后,画中的书法、篆刻已被赋予了美学内涵,成为画面的重要组成部分,逐渐形成一种独特的造型艺术形式美。当书法与中国画各自的造型语言和技法逐渐成熟以后,文人画的兴起,使多方面的文化元素在中国画中得以融汇,形成了中国画审美内涵极为丰富,表现形式独特的书法、篆刻、绘画熔于一炉的造型艺术。

寒山寺十二胜景图的形式构成,就是以书画印相结合,继承文人画的表现方法。十二胜景图是命题创作,是对寒山寺古今十二胜迹的冠名,有着重要的历史意义,画题(胜迹名称)在画面占有的位置,应当是重要和突出的位置。我在每幅画的上方或右侧偏上位置留出大块空白空间题款。因为绘画作品的上方和右侧偏上位置是画首位置,这已是人们约定俗成的鉴赏习惯,十二胜景图题款必于画幅首位,才得以彰显题款的重要。题款位置确定后,题款字的体量大小也很重要。中国山水画的题款,通常字的体量都不大,因为山水画有可居可游的欣赏特点,画面的视觉效果是向画里延伸的,字如果题得过大,字有向画外走的感觉,款与画就有不协调感,影响画面的整体关系;字题得过小,题款的生机不够,影响题款的表现力。所以题款字的体量大小、比例是与画材互为增色的关键因素。

我依据画材确定出十二幅胜景图,题款的基本体量和每幅之间的协调统一;再则,题款的形式有横题、纵题和矩阵体,十二幅胜景图题款应该既有变化,又能起到加强画面形式美的作用。秋爽大和尚以正厚圆润的楷书一气呵成,十二幅胜景图题款跃然画中,使十二幅胜景图气韵贯通。画题款之后,秋爽大和尚落名款的字体量较小,这是大和尚谦和之意,我就在大和尚名章中,选一方略大于名款的朱文大和尚名章,在大和尚名款之后钤上这方名章。大和尚建议钤一方“禅心”闲章,我又按大和尚意在每幅画中,适当位置钤上“禅心。我在每幅画的右下方以穷款署名制。至此十二幅胜景图以书画印结合的形式得以完成。时在辛卯年岁末(2011年),大和尚落壬辰年(2012年),是为十二胜景图将要制成壬辰年年历,故落壬辰年号。

十二幅胜景图中有一处细节还需说明:我选用的大和尚名章,有方家提出“名章是从右至左读,这方名章是从左至右读,不合传统”。在印制年历时以电脑技术替换一方白文大和尚名章,年历印制两万余份,年历中大和尚名章非十二幅胜景图原作钤大和尚名章,之后我到大和尚书斋,又加钤一枚(硃磦印泥)朱文大和尚名章,为此原作中得钤两枚大和尚名章,作品福气又增。关于书画作品,钤名章的重要性及篆刻的法度,这里不再叙述。

迹简意澹而雅正的寒山寺十二胜景图的最终完成,是依靠寒山寺文化研究院姚炎祥院长、法荣大师及其同仁的学识、智慧和秋爽大和尚纳福的书道相结合的凝聚力得以实现,这是否就是“和合”精神呢?这一过程本身给我的感悟更胜于一切教化,引领我在艺术和人生的道路上打开了更为开阔的视野。寒山寺十二胜景图已成为可视之迹,而其在我心中已不仅是胜景,更是陶冶我心智的圣境。

(注:文中数据由寒山寺文化研究院提供。本文发表于第六届寒山寺文化论坛论文汇编,文章有所删改)

于亨

于亨 苏州科技大学美术教授,中国美术家协会会员。其中国画作品被中国美术馆、人民大会堂和多国国家领导人收藏;水墨园林作品永久镶嵌在北京八达岭新长城上;曾在全国20多个城市举办画展,在世界10余个国家和地区举办个展和联展,出版个人画集8本、高校美术教材1部,中央电视台、山东电视台、江苏电视台、苏州电视台有专题报道。2011年创作寒山寺12胜景图主题画。

|