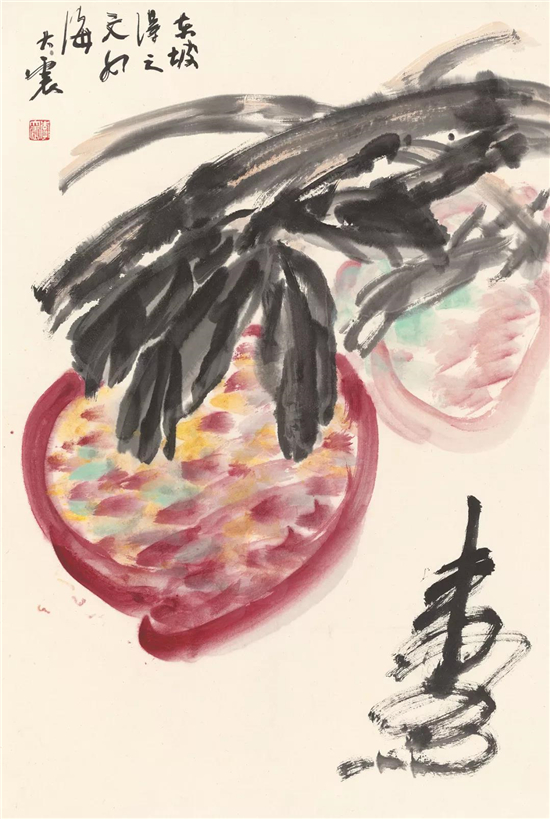

艺术家 李大震 名镛,号青莲居主,别号扶桑老农、黄石先生等。浙江湖州人。20世纪50年代拜诸乐三为师,研习吴派花鸟。后又得潘天寿激赏,收为入室弟子。 1989年至今,在国内外多次举办颇具影响力的画展。其作品被当代“草圣”林散之誉为“写出灵魂成一家”。“两院院长”潘公凯评:“如闲云野鹤,潇洒脱俗,似不经意而质朴,清淡之气自在。观其画,如其人,均以率真为其长处。”著名作家舒乙称其“怪人画家李大震”。 出版有《李大震画集》《李大震花鸟》《李大震艺术院馆藏作品集》《李大震书画集》《中国当代书画篆刻家掇英——李大震》等。  听秋 63cm×48cm 纸本设色 1990年 率性与天趣的合奏 ——观李大震大写意花鸟画 文/邵大箴 明代思想家李贽在其《童心说》一书中提出了关于“童心”的概念。所谓“童心”也就是表达个体真实态度与愿望的“私心”,这种“私心”成就了画家用发自内心本真的态度和眼光来表达事物本来的美,抛却世俗的干扰和法度的约束,用吾语言吾心。率性而为,是人类本真对事物真美的真实表达。这种“私心”是作为一个画家,尤其是大写意花鸟画家所达到的最高境界,在这里,画家挣脱掉所谓“道德原则”的约束,实现了由超我向本我的纯净人性的复归。观李大震的大写意花鸟画,便有这种回归人类本真的冲动。 观其画,令人仿佛重归童年时期的无私无邪,一切都是美好的,不仅可以肆意地表达自己的真实感受,更可远离世俗观念的束缚,有的只是一种忘我后的轻松与自在。这是何等的艺术境界,就似“看山还是山,看水还是水”的返璞归真,没有杂念,一切皆缥缈。李大震受教于潘天寿、诸乐三等画界大家,具有开阔的眼界和扎实的基本功,但他并没有受学术之缚,不过分讲究笔墨和构图的严谨,而是用拙朴狂放的用笔,对性与情恣意的挥洒。他笔下的形象是超物象的,是来自于生活体会之上的思想感悟的超思维抒写。他的作品表现的不仅是物象的灵魂,亦是画家自己灵魂的输出。他追求以心为妙,又极富自然情趣,用潇洒脱俗的用笔传达着笔下物象的情感和心思。在他的画里,质朴、清淡、率真、天趣,像一个个优美的音符,奏响着一首超凡脱俗的乐章。  四时花开 48cm×180cm 纸本设色 2008年 对于画画来说,由繁入简总是难的,这需要强大的概括能力,深厚的笔墨修养以及长期实践经验的积累。李大震用简洁概括的外形,将形象的勃勃生机与内在精神表现的意趣皆至,抛却物象的唯美与浮华,以简率的笔墨符号将其现于纸上,令观者犹游其间。他走的是大写意的路子,但又区别于传统,在他的画中,被赋予强烈的时代审美气息,简率有趣,自成风貌。进入古稀之年的李大震,已是画界前辈。他参透了艺术与生活,艺术与心灵的哲理;他的艺术可谓是传统与现代的完美融合与绽放;他的艺术经验和艺术成就足以代表当代大写意花鸟画的艺术成就。  夏果图 69cm×68cm 纸本设色 2003年 李大震用自己独特的绘画语言诠释着生命本体的精神与灵魂。从他的作品中,我们既能见到他对画面险与奇的制造,又能看到温情与大爱。作品《大雪见精神》,是一幅险中求胜之作,作者用凌乱的竹叶,将竹子的疏密层次和风雨飘摇之中的竹林,表现得坚定从容。一根粗大而弯曲的竹竿,将大雪压境的感觉表现得淋漓尽致。而左上角一条细弱的嫩枝上站着的黑鸟,单爪站立,探头往前,一种欲将起飞的动态及刚毅的神态跃然纸上。画家抛弃了对鸟的造型的严谨追求,用被风吹得凌乱的羽毛衬托出环境的恶劣。画家通过对竹子和鸟的姿势地描写,衬托出作品“大雪见精神”的主题思想。 在另一幅作品《晨曲》中,展现的则是一种温情和大爱。画面描绘了竹林中的一只母鸡和三只小鸡,此作中,画家追求一种情趣的表达。三只小鸡用线顺势勾出外轮廓,显得憨态可掬,稚趣天真;鸡妈妈作俯身扭头状,身体也被概括化,它似乎在跟小鸡仔们交代着什么,显得那么温情,那么有亲和力,衬景的竹子也一改上幅中的强势,变的温顺、柔和,仿佛在温和地呵护着这充满爱的一家。整幅画最精彩的地方在于对小鸡一家眼神和动态地刻画,通过这两方面的刻画,使观者能深切地感受到它们各自内心丰富的思想活动。因此,他的作品在看似肆意挥洒的背后,却隐含着无比细腻的情感寄托。他通过粗阔和劲健恣肆的笔触来达到强烈的视觉效果,将笔下的对象表现的超然物外,却又充满感情。因为,在他的艺术理念里有的是对意和情的追求,以及让观者移情其中的大美气象。  东坡寿桃 67cm×45cm 纸本设色 1998年 李大震的大写意花鸟画是中华传统文化与哲学智慧的凝聚。从他的画作中,我们可以感受到“天人合一”与“物我两忘”的和谐与融洽,这一直是中国人千百年来的追求,也是画家自身人生经验地体悟,更是“心源”与“造化”的合一。 (本文作者为中央美术学院教授、博士生导师) 大震,其人其画 ——与大震聊天记 文/李 磊 我是先看到大震的画,后才认识大震的。大震的画,一眼看上去,感觉就是好看,再看则是耐看。第一眼,只觉得恬淡而新奇;第二眼,又觉得活泼且厚重。画中之物,无论枇杷、水仙、葫芦还是春兰、秋菊,鸟、鱼、鹅、鸭还是刺猬、大象,都在寥寥数笔之中构成一个仿佛比画外的世界更真切的世界。再仔细看去,似乎能看出游戏于花鸟的笔墨之间,也含有对人世的观察和感悟。再看,也能看出心里涌出,发乎笔端的沟壑块垒和浩然之气,然而一切又都无心,终归于痛快和童趣。在传统文化的传承暂遇曲折,低劣恶俗和装神弄鬼之“艺术”颇有些喧嚣的时候,看见大震的画,不禁有点兴奋。 这样一来,就挺想认识一下大震。我是在青年书法、篆刻家陈耘文的画室里见到大震的画的,耘文对大震执弟子礼,要认识也方便,于是就认识了。 大震相貌清癯,乍一看,自有79岁老人应有的庄重淡泊,但那庄重像一层纸似的,一经交谈,立即揭去,脸上露出年轻小伙子般的天真的笑容。大震健谈,随和,聊天没什么目的,说到哪儿聊到哪儿。他有两种能力,使聊天很愉快:一是记忆力细致入微,讲过去的人和事,如历历在目;二是故事中套故事,讲某人的事,涉及另一人,就去讲那人,恣意展开,听者以为话题跑偏了,他却又收回来,沿着原来的线索讲。小友孙宏渊对此也印象极深,他说:“大震师讲故事,就像带你去看一个房间,看着看着,开了一个窗,从窗里望出去,一大片世界,不经意间又回到屋里,冷不丁又开一个窗,又望出去,又收回来……”  圆圆的月亮 63cm×45cm 纸本水墨 2005年 大震听说我是搞哲学的,他说:“我也很想学哲学哎,我年轻时候就想。学国画一定要学文化、做学问,就想到了马一浮。马一浮有个朋友,叫孙慕唐,画山水很有名,是当时杭州的十大画家之一。他是孙中山执政时期的中国驻古巴大使,后来退出政界,进入上海远洋轮船公司。他的学问、书画都很好,古琴也弹得很好。因为他也是湖州人,我与他就认识了。他其实是我的前辈,但我和他没有师承关系,算是忘年之交。我那时宿舍里东西放不下,冬天的衣物被子都撂在他家,就是说关系好得不得了。马一浮、孙慕唐,还有一个王叔康,他们三个是朋友,每星期都要聚会。有一次,孙先生跟我说,我要去跟马一浮他们聚聚,你要不要去啊。我说,你约我去我当然想去,只是不知道去了能谈什么。他们三个,每星期聚会一次,半天时间。他们在一起都不讲什么话,只是一起那么坐着,就像在一起练气功一样,偶尔说一两句,说的都是学问。  信天图 144cm×362cm 纸本设色 2018年 后来我跟王叔康处得很好。他是个针灸医生,专门给人义务看病,不收钱。他学问好,书法那更是好得不得了。他写王羲之风格的《洛神赋》,每写出一册,马一浮都要在上面题字,相当赞赏。后来我跟潘天寿学画,我跟潘先生说,我想跟王叔康学书法。潘先生很惊讶,他说,你认识他?他是三代习书的世家啊。潘先生本来想请他到美院上课,没有去成。后来就‘文革’了,他这个人就不见了。我到处问,他的家人、亲戚、朋友,没有人知道他在哪里。我知道他的老家是南京,我托王敬之,南京人,托他一定要帮我在南京找找王叔康,结果怎么也找不到,就是人间蒸发一样。” 大震就这么一直找消失了的王叔康。因为找王叔康,又带出了一个人物叫严不党:“后来,差不多‘文革’结束那个时间,我在严不党家,严不党是你们哲学系的,那天我从孙慕唐家出来,遇见严师母,严不党和孙先生是隔壁邻居。严师母这个人平时要弹琴,她也学书法,遇见我就拉我去她家看她写的字。严不党我也是在王驾吾家里认识的。他们是朋友,杭州大学的同事,经常互相串门,我也就认识了,严先生严先生的叫他。我被严师母拉到他家,不知怎么说起我找王叔康找不到的事。严不党哈哈大笑,神秘地说,王叔康嘛,一直跟我通信啊。啊,找了那么多,结果是这么偶然的一下找到了。原来王叔康这个人,‘文革’一开始他就躲起来了,只有严不党知道他的地址。我请王敬之再按严先生给的地址去找,找到了,但王叔康已经去世了。”  寺前圣果 142cm×74cm 纸本设色 2001年 前面的事情,又涉及到王驾吾、王敬之。大震的嵌套式叙述十分自然:“我有个朋友—何钟嘉,是夏承焘的学生,我跟他的关系,是好到经常互相留宿的那种。他拿出夏承焘和王驾吾的书法给我看。王驾吾这个人了不起,他是中文系主任,哲学也很好。我不是想学学问吗,我那个朋友就星期天带我去见王先生。王先生很随和,他很喜欢我,我接连几个星期天都去他家拜访,每次他家都一定有三五个青年在,都是去向他请教学问的。 他学问非常好,但是他讲苏北话,我听不大懂。我那时年轻,就开口向他请教《易经》,我说我看了一些《老子》《庄子》,听说过《易经》,不知道《易经》是怎么一回事,想请教一下。王先生说,《易经》在图书馆里都积灰很厚了,没有人敢碰,我都不敢碰,而且你字面上读懂了也没用,懂了也不通。王先生都不敢碰,那我也只好算了。”至于王敬之,是大震认识的一位青年工人,因爱好文化,记忆力超强,大震将他推荐给王驾吾。而王驾吾竟也看中王敬之,收为学生,让他参加《墨子》校释,后来成了专家学者。 大震讲到的这些先生,特别是夏承焘、严群(号不党)、王驾吾等,都是杭州大学的学术前辈,与我的业师或同辈或长一辈,我也知道他们的学术成就和名声。如此大家有关联的话题,聊起来自然兴味很浓。但对于大震的这类话题,我更感兴趣的是,其中透露出他独特的性格和胸怀。他们那一代人,经历很复杂,世道风云变幻,人生起落不定,过来人一般很难保持赤子之心。  寿先生意 34cm×46cm 纸本设色 然而在大震的叙述里,找不到忧怨和否定,全是有趣的事情。包括他讲到20世纪50年代下放到临海大田去劳动,在那里与笛子演奏家赵松庭、昆剧团编剧陈静(《十五贯》剧本作者)、省越剧团编剧金松、省出版社美术编辑胡巧玲、书法家姜东舒等一起干农活、养猪、出洋相的经历,就像讲小伙伴一起玩游戏一样。我在别处曾说起,像大震这样,不是他不觉得人生坎坷,只是与追求艺术带来的巨大乐趣相比,别人以为不得了的坎坷,都算不得什么事了。我觉得,赤子之心,正是大震艺术成就的重要内在力量。 通过各种交谈,我感觉到大震是一个毕生追求艺术,几乎心无旁骛的人,因此在聊天中时不时探询一下他的学艺经历,结果印证了我先前的很多看法。 印象最深的是大震非常重视师承。这一点,我历来深有同感。对于那些自以为是石头缝里蹦出来的天才,我一向是敬而远之的。大震言谈之间,言必称“诸先生”“潘先生”。他那一生的经历,就像一株苗木,一头扎进师门的土壤,钻研、磨炼、吸取,然后奋力破土而出,成为自我。  清供 46cm×34cm 纸本设色 1981年 大震得过不少书画名家的亲传和指点,那些师徒交往故事,现在听来不仅有趣也很珍贵。大震拜的第一个老师是诸乐三:“诸先生是上海医专毕业,他毕业后就开了一个医馆,在中国,医生要年纪大人家才相信,但是他那么年轻,没人找他看病,他生意不好闲着,就跟他哥哥学画画。他哥哥诸闻韵是吴昌硕三大弟子之一,得到了真传。诸乐三虽然不是吴昌硕亲传,但通过他哥哥,他也学出来了。画学得不亚于他哥哥,书法上还超过了他哥哥。他说,行医是人命关天的事,不能随便,还是画画好。他的医学也是很好的,他一直给朋友看病,就只给朋友看病。我是怎么认识诸乐三的?他是我们安吉人,我祖父和他是私塾的同学。 他们诸家是文化世家,我们李家在安吉抱福是做毛竹生意的。抱福这个地方,以前是百业兴旺,酱油、酿酒、百货、竹制品、布匹、杀猪、豆腐,都很有名。因为这个老乡关系,我在杭州就给诸先生写信,说想跟他学画。我用美术字工工整整的写了一封信,美术字是我在艺专练的。结果,他回信了。他那个回信,用的是明信片。他说:‘来信收到,以后我们共同研究国画这个事情。’但是他提醒我一点,画国画不能写美术字,一定要写书法。后来我就去拜访他。我跟诸先生说我祖父跟你是私塾的同学。诸先生问我,你祖父叫啥名字啊。  红叶小鸟 95cm×36cm 纸本设色 1998年 我说叫啥啥啥。诸先生一听很高兴,哦,他啊。他说诸、李两家在抱福是三代世交。他说我们家是对地方上有功德的。那时候,赶集天,很多乡下人来赶集,没有中饭吃,我祖父家做五十道菜,摆开,来的人自己盛饭夹菜,不断地添,人人管够,每个赶集天都这样。他对我说‘相见恨晚’。他还说他自己画得不好。我说,诸先生,我就跟你学了啊。他说,好的好的。” 诸乐三第一次跟大震通信就特别提醒画国画不能写美术字,要写书法,大震不敢稍懈。为此又有一番经历:“诸先生叫我学吴昌硕的书画,他说吴昌硕的书法是石鼓文的底子。关于这个,我自己有些想法,如果书、画都学吴昌硕,恐怕以后跳不出来。我画就学吴昌硕的,书法我要另学,当然石鼓文的用笔我也要学。我自己这么想,也不知道走不走得通,在最初我还请教过张宗祥。我有个朋友是医生,是诸乐三在上海医校的同学,他父亲是张宗祥的好友。我知道张宗祥的名气。那个朋友说,你想见张宗祥吗,我带你去好了。他就带我去张宗祥家,他说,张先生,我带一个诸乐三的朋友来找你玩。  白玉山风景43cm×68cm 纸本设色 1999年 我心想,怎么说我是诸先生的朋友,真是瞎讲。张先生很随和。我问他,张先生,我向你请教一个问题,你说我现在开始学书法来不来得及啊。张先生说,来得及来得及。他马上说出两个人,一个是文徵明,另一个当时就没记住,他说这两个人都开笔很迟,二十岁之后才开始用功。他告诉我,要学书法,唐以后的不要学,魏晋的最好,至少是唐。他还说,你不要老师叫你学什么你就学什么,老师觉得好的,你自己性子不一定相通,你要琢磨适合自己的。那时候书店里字帖还是很多的,我就去买来学。王羲之的《十三行》、虞世南的《孔子庙堂碑》,一样样试,就这么自己摸索,也不死临,我注意研究笔意,就是意临,同时经常去张先生那里请教。就这么边学画边学书,学着学着,得到了诸乐三的表扬。他说我画得像吴昌硕。他不说我学得像他,说我学得像吴昌硕。” 大震的故事中,似乎他自己最得意的是师从潘天寿的经历。那是一个偶然中蕴含必然的故事:“我那时不是每周去吴昌硕纪念室看那里面的吴昌硕字画,可以说是百看不厌,看到后来就是五体投地。可以说每周最开心的就是星期天,带上中饭就去看,里面很安静,没有人,我一个人安安静静地看。带着书,看看书再看看字画,看一整天。有一天,我一个人在里面看,潘天寿带着俞剑华进来,进来逛逛就出去了,我只管看画也没怎么留意他们。  山中别趣 98cm×28cm 纸本设色 1991年 结果,潘天寿又回来了,他拍拍我的肩膀,问我,你叫什么名字,我说我叫李镛。他从上衣口袋里掏出纸笔,写了一行字递给我。我一看,上面写的是‘景云村一号潘天寿’。我不是刚开始学画的时候就说嘛,学画就要跟潘天寿、吴茀之、诸乐三这三个人中的一个学,但是我觉得当时我的水平还不够去向潘先生请教,我一年多没敢去找他。一年之后,有一天,我正在诸先生家看他作画、聊天,潘天寿来了,人还在楼梯上,声音就上来了。他边上楼边说:‘乐三,我身体不大好,来找你开方子啊。’他一进屋,看见我就说:‘李镛也在啊。’就一年多前见了一面,他居然一下子叫出我的名字。后来他把我拉了就走,把我拉去他家……” “到了他家,他拉着我就进画室,潘师母坐在那里。我想就算潘先生看中我了,师母要是不看好的话也是肯定不行的。我那时年轻,工作也比较忙。跟随潘先生学习一段时间之后,师母问我,你最近有没有画画,我说没怎么画。师母说,那不行啊,你去搞一张日历挂在墙上,哪天画了就打个记号,要是你的日历上都没有记号,一行行空着,你看心慌不心慌。真的,我只要看见日历上连续空白,我就赶紧画。”  溪边 69cm×69cm 纸本设色 1986年 听大震讲他年轻时每个星期天携带午饭去孤山看一整天吴昌硕的字画,令我想起我读书时也是每星期天去西泠印社下面的省图书馆古籍部看善本书,西湖边的春花秋月,只是人生淡淡的布幕,一景一情,十分仿佛。我于书画艺术之道是门外汉,但自然也是喜欢观赏的。与大震交谈,得益匪浅,感悟良多。 首先就是刚才说的师承问题。艺术固然需要才华,但才华其实就是四个字:“继承”“创造”。有人以为艺术没什么标准,不像数学、物理那样有明确的高低对错,其实不然,艺术与数学、物理一样,都是有标准的,那标准就在一个传承体系中。爱因斯坦也是完全传承了牛顿之后才创造了相对论的。一个好的老师,给你一个世界,你走进去,再走出来,走出自己的世界。这从小处说,是一个画家个人的修炼;从大处说,是一个民族文化的传承。中国传统的士大夫文化中,有一些精华,关乎人对世界真相的追索,关乎人的心灵的解放,关乎人与自然的和谐相处,这种文化血脉是需要传承的。传承其实不是一件轻松活,这里涉及到的严群、王驾吾、夏承焘、诸乐三、潘天寿、大震这些先生,把自己修炼成文化目标与人生目标合一、刻苦与快乐合一的人,因此醉心于艺术,成了传承者。  寿先生意 34cm×44cm 纸本设色 大震非常强调用功。他学字、学画的用功就不用多说了,他一再提起年轻时就树立的“学国画必须要学好文化”的理念,为此他也是一头猛扎下去:“学文化,我没有别的办法,就是自学。我老是跑书店,跑得书店的经理都跟我很熟。那时剧团经常要下乡,等我下乡回来,好书都卖完了。书店经理就给我把书留着,我下乡回来,他拿出一摞积满灰尘的书让我挑,我挑好了,剩下的他掸掸灰上架去卖。我那时就想学哲学,买了一本《庄子》,很深奥,我就慢慢啃,啃得似懂非懂的那种。” “心很高”也是大震讲述自己经历时比较强调的一点。他学画就要跟诸乐三、潘天寿、吴茀之,学哲学就要跟马一浮、王驾吾,“我跟那些老先生交往,学他们的东西,我就学会一辈子不跟俗人来往”。大震又说:“心高其实就是立志,立志之后就是用功,没有成就不罢休。”朋友们都说大震其人其画都很有童心,然而这童心又不是长不大,倒是跟这“不罢休”大有关系。你立志不高,或者志虽高但是罢休了,当然就没有童心了。顺便说一句,大震言谈之间,对“成就”的理解绝非名利之类。他说:“画画,第一是心胸,第二是学问,技法那是第三步的事情。我画画就是出自心,抒发出来就好了,我不管它好还是不好。你没有这个心发出来,怎么叫中国画。”说起艺术界一些名利之事,大震毫不掩饰地发出他特有的男孩式的鄙夷表情。  秋色赋 73cm×70cm 纸本设色 1988年 跟大震熟悉之后,再看他的画,的确里面隐隐融汇着很多东西,既有吴昌硕、潘天寿的影子,也有他自己寓丰富细腻于至拙至简的大挥洒,有童趣和冷眼的交杂,甚至有点“印象主义”,但没有哪里是刻意。每一幅画都给人横空出世的感觉,令人瞬间得到跳出经验直达真相的体验。 大震每出新作,朋友辈聚赏之时,不免群情激动,一片惊呼。有人指着画中兔子“鲜活!就是鲜活”,有人指着葡萄藤“每一笔都是活的”,有人指着白鹤的脖颈说“昂扬的生命力”,或指着象脚“一脚踩下去地动山摇”,或指着松树说“顶天立地啊”……耘文总结道:“李老师的画,最关键的是四个字—随心所欲,这没有几个人能做到。”对耘文的这一见解,我深为赞同也大有体会。大震的画,彻底超脱了明清文人画和近现代学院派的窠臼,画面中几乎看不出技法和章法,许多构图和运笔简直匪夷所思,却又了无经营,浑然天成,而其中的苍老和厚重,又显出每一笔都与毕生的积累和锤炼有关,一些精品令人产生前无古人的畅快观感。 大震自己说“技法那是第三步的事情”,我们都知道这绝非技法不重要,言语的简单,只是因为其中的脱胎破茧之功难以言说罢了。所以最终的“随心所欲”中所包含的意趣、功力和境界,自然也超乎文字之外了。 (本文作者为浙江大学哲学系教授) 部分版式欣赏       详见《艺术品》2019年第5期 |