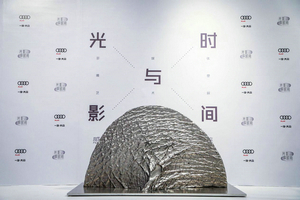

【对话|江宏伟:厨艺与画艺】 引言: 江老师说:“他特别享受现在的状态,宅在家里,画画、烧菜”。老友邀约、学生拜访,都要被他喊到家里。他来烧菜,你只管坐等,吃现成的就好。旁的,无需顾及。 第一次与江老师吃饭是在两年前,方政和家里。我去帮厨,烧了几个菜,其实不过家常,但显出的套路还是被他一眼识破。作陪的几位“客官”将我的“厨艺”放大,这便勾起了他的兴趣。酒桌上的话题由此打开,从菜系联系到画坛,从口味上升到审美,从食材的好坏引申到创作,继而约定有机会要切磋厨艺,并能展开作一次对话。 两位业余“大厨”的真实过招其实平淡。他的风格偏于自然主义,属理性认知与礼法融通后的随性而为。我则是理论结合实际,口中念的与盛盘结果总有距离。几道大菜他先端上桌,与他近阶段研究并偏好的食材有关。其余备下的食材尽由我来发挥,依旧收汁勾芡、浇明油的把戏。总之是抛开了菜系与味型的顾忌,合在一起就成了南北通用的家常。跑山的土鸡、农家地里的蔬菜,以及云南山寨里挂了三年的土猪火腿。食材好,菜就好,成了相互认定的结论。因此无涉于各大菜系,忽略着菜品形制,更多的是如何依循味觉经验与对食材特性的把握施以恰当的制作方法与流程。 对话终于成行,避开北京四十度的高温,奔赴南京“避暑”。话没开题前,江老师、沈宁与我,一行三人,顶着午后的烈日开车到山上,抓了只土鸡,为对话做引子。顺路又提回两大袋子接受过阳光洗礼的西红柿…… 刘梓封    对话人:江宏伟老师、沈宁、刘梓封 刘梓封: 早就和您约定好了,今天我们要谈的话题是:烧菜与画画的关系。那么就先从您的创作状态谈谈与烧菜的关系吧。 江宏伟: 对我而言,无论是买菜做饭或者画画,都是为了满足自己的口感及快感。烧菜上,我没太考虑过别人的方法,当然也没想把自己的方法拿给别人看。先适应自己的口味,然后去迎合他人的味觉,好的材料、恰当的方法合在一起,任何人都会喜欢吃。 我作品中的题材内容很多要从写生中来,一朵花、一片叶子、一根枝杈都源自现实。每年花开的时候就会有一种新鲜感,对不同题材内容有创作的冲动。我画画很慢,往往一张稿子要画上几年,因为要对照实物去感受它的美,所以只好顺应花开花谢。某一些想表现的花已经开过,就只能等到第二年。如同我们今天在路边买的西红柿,过了时间或反季节大棚里摘下来,没有这么好吃,想再吃,就要等到下一年。这样的状态慢慢成了我的生活方式。 我画花鸟这么多年,逐渐养成被定格了的生活规律与状态。但我依旧可以维系这样的路径,因为我画画不会去考虑美术史。诸如你们谈到的西方绘画、现代绘画,然后在这个交叉点里面应该如何等,我做不到这样,因为会冲淡我原本的角色。我想念这个季节的西红柿,就等着明年这季节的西红柿。过了节气,西红柿没了,也没关系,还会有茄子、黄瓜、豇豆、芹菜等任我选择。我就这样顺应着季节的节奏,按着自己习惯了的规律与状态生活。  沈宁: 厨师对于未尝试过的食材,对于地域饮食的差异,往往都会有他的局限性问题存在。那么您在创作中是否有局限? 江宏伟: 我的画成为今天这个面貌,就是因为我的局限性。谁都想赶浪潮,我也想过,但过程中我走过很多弯路,这是我能力的问题。我学画的时候还在流行工农兵形象,那时求知欲旺盛,看到好的人物形象就拿来临摹,但怎么临都不对味。当时年纪小,技法上不成熟,但色彩表现上稍好些,所以去画水粉。这一学习过程让我对色彩有了更深刻的理解,同时对色彩的表达也更加敏感。 对色彩的理解,让我逐渐懂得水墨不是中国画唯一的认知方式。这时候我就开始分辨,什么才是适合我运用的方法,但我拒绝教条。这个过程中,我不会去想美术史,也不想什么中、西方文化的交融,我想到的只是我有感触,我将我的感受以什么样的方式能完成得更好。往往越是去关注美术史,关注中西方文化,实际上是要为自己找寻一个平衡点。而我从自身出发,从我的感受与艺术表达上去建构自己的平衡点。 刘梓封: 您是否想过要在画面中融入一些没有尝试过的题材,以及更多样的画面构成?就像您近阶段偏爱研究火腿一样。 江宏伟: 画家不能赶时髦,更不能贪。假如说让我在画中加石头,那我就很犯愁。随便抄个石头容易,但我会去想石头与画面内容的衔接,石头的表现形式,以及形成我自己要求的相协调于画面的石头,对我而言有难度。这关乎我是否能完成,以及能不能实验成功,因此形式的构成不是随便可以变的。 我经历过各种艺术思潮,看到很多人朝向新语言、新语境与新形式的创造。这个时候,我还是安静地做我自己。人有时要懂得离开舞台。还有就是跟性格有关系,我不爱动。那时还是住在南艺,生活比较安逸,黄瓜园里比较空旷,自然环境很好。我画画要参照现实中的花花草草,画面布局中需要什么花草,到院子里摘上一朵就好了。因此我不想改变这种状态。 云南的火腿更接近这边的咸肉,不是烟熏,也不用添加各种调料,因此味觉感受上相似。这种转变或是尝试,还是在自己的感受范围中,且容易接受。   江宏伟老师家院子里的花花草草 沈宁: 我们这一代受西方影响很深的画家,再回过头来画中国画的时候,其实始终有一层隔膜。限制很深,很难穿透。 江宏伟: 但我觉得这是好事,如果没有这一层隔膜,那就没法让你拥有一种多元视角看问题的能力。就如同无锡人的饮食习惯,总觉得自己的菜最好吃。还是要多去感受其它地方的菜肴,当你吃过很多菜了,再去谈到无锡菜的时候就能分析出好恶的理由。当然,作为一个无锡人,现在我也没想明白,这么一个小地方,菜为什么那么甜。 我喜欢烧菜,我也会经常思考。我认为口味形成的关键还是在于谁来引导。多年前我去日本,第一次吃生鱼片,一口下去觉得并不好吃。但不停地心理暗示,这个高档、品味的象征等等,然后就觉得还可以接受,继而成了习惯。因此,吃生鲜的时候要加芥末,吃螃蟹的时候加醋,否则就觉得不对。对于西方的、对于中国画本体的,其实都是谁来引导你的问题。那层隔膜会因为你习惯的养成以及环境的转变而逐渐消失,认知自我、顺应自我后自然就没了限制。 刘梓封: 我发现近些年画家的创作越来越亲近于中国元素,包括当代艺术圈以及曾经的当代水墨,越来越多的围绕中国符号展开。 江宏伟: 以前的中国在参与到国际平台的文化交流时是没有地位的,所以在当时是谁了解西方,把西方符号加到中国的背景下就会显得高大上。现在我们对西方的认识越来越深入,所有人都有了世界的眼光。那么问题就反过来了,成了你拿给别人看的是不是代表神秘中国的。 画画的人需要坚定自己的定位,不要左顾右盼,要拥有自信,面对流行的时候不要过度迎合。这两年当代艺术纷纷往中国符号上调整,因为消费对象与要求变了。以前是突出反抗性,强调革新,而现在则是回归理性,还原到审美层面。国外对中国艺术品的收藏,着重追逐反映中国意识形态为主的作品,而中国人自己越来越多介入收藏后,开始逐渐追求原本适合自身品位与自我认知的作品。因此消费对象的转移促使画家重拾中国符号。这是中国文化的被认同,更是文化上的进步。 沈宁: 南北造型上还是很有差异的。我上大学时有一个老师,他问大家:你知道什么是造型吗?造型就是365度无死角。而到了国美就完全不一样了,是传统的认识,山水的、花鸟的、人物的,都是传统水墨造型。 江宏伟: 从我的知识结构来看,我对西方的认知更多的是文艺复兴前到巴黎画派这一阶段,体验与感受比较多。至于造型,首先要考虑以什么为母体展开。达芬奇有达芬奇的标准,而到了塞尚则又是另一个标准。以前老先生谈什么是基础。我们那时候是革命题材、现实主义,后来是浪漫主义。创作上要突出主题性,强调现实主义与写实主义相结合,更像是苏里科夫、列宾,加拉斐尔、米开朗基罗。而反过来,中国画强调笔墨,西方强调透视、明暗,但其实本质上没区别。中国画的好画家同样非常讲究造型,也有自我的造型意识。宋代绘画相对倾向写实,而且在写实这条路上已经走到极致。这是对物体的质感、真实度地观察与还原后的结果。我是画花鸟画的,在我看来宋代绘画同样有着明暗的处理,只是不作透视理解,以皴染的形式表现质地,对质感的表现极有分寸。 现在教学体系谈大卫的鼻子,过去讲要画出36个面。其实这个面并非在于阴影的处理,而是用不同明暗的面做相互衬托。我看达芬奇、米开朗基罗素描稿子的时候就在想,这与董源、倪云林他们的山水造型在感觉与意识上非常地接近。但现在是为了方便教学、便于认识,将这种感觉与意识步骤化了,成为一种机械的教学模式。而面对古画示范与临摹,去参照这样的步骤与方法时,得出的结果往往会与参照的作品天差地别,即便是同样的方法,也会刻板。因为古人绘画的进程中,是融入自身体验的,就像照相与绘画的不同,绘画要兼顾体验,而照片留下的只是物形。 刘梓封: 造型之外还有形式,现在的很多画家造型基础差,就借由形式作补充。 江宏伟: 就画画来讲,首先考虑的是造型意识。训练的模式、面对客观物体时进行描述的过程与思考,我们将之称为造型意识。有些人造型意识不是太强,自然造型能力上不足,这就需要用某种形式与内容将之掩盖。就如同食材,一条新鲜的鱼,既可以清蒸也可以红烧,都好吃。如果说这条鱼不够新鲜了,就必须靠烹调、靠调味来遮蔽。从发展的角度讲,各种运用形式手段所进行的创作,很大程度上即是为了遮丑。当然,艺术的进步与发展也随之而生。 刘梓封: 还有一点就是空间布置与展示效果,放到不同的位置、站在不同的角度,可能感受也是不一样的。 江宏伟: 空间与背景烘托艺术的魅力。现代艺术品的陈列,可以将艺术的魅力更好地展现出来。例如我去大都会看到中国元代的那幅大壁画的时候就会想,假设将它放回到原来的地方,依旧破破烂烂的墙壁、晦暗古旧的空间,它的美是很难展现出来的。 我小时候正是文革期间,在我印象中对老物件是不感兴趣的,意识中它代表着“腐朽、破落”。我家曾经有几件红木家具,那时居住环境差,空间小,逢年过节时还要把那些老红木家具挪来挪去、擦来擦去,觉得很麻烦。心里想的是,要能换成新式组合家具该多好。而现在的语境变了,生活环境变好了,因而其魅力也就更好的体现了出来。让我感触深的是92年到香港,看到了一场明式家具的展览。空间里三面玻璃幕墙,窗外是现代建筑与海景,置身这样的氛围中,看到的美更大程度上是将它当雕塑来看。造型、线条、色感,都是美的,好的展示空间将它的美完全烘托出来了。  中国 元代壁画 纽约大都会博物馆藏 沈宁: 排除一道菜的实际价值,甚至口味的差异,我感觉江老师对那些比较华丽的器皿与摆盘有些抵触。难道这些就没有存在的价值吗? 江宏伟: 首先要考虑的是吃这道菜时候的场合与环境。假如高档酒店里,这样的器皿与装饰就合情合理。但是我的抵触并不在于形式,而是我的味蕾对这样的环境有所排斥。因为往往去到这样精致的地方不仅仅是为了吃饭。而我认为最舒服的饭是二十分钟内可以完成的那种,所以装在什么器皿中对我就不那么重要了。 至于摆盘,精致就好,而且要与菜品相协调。我画花鸟,你们画人物,而且朝向于现代人物。因此你们对于服装、装饰物这些更关心,同时在形式语言上也会倾向于对新生事物的着重思考。在我还没深入工笔花鸟的时候也喜欢各种跑,去看各地山川景致色彩,造型的变幻,看到各种艺术流派的作品,也会有所冲动,有表达的欲望。但当我确立了我的方向后,自然有一个表达空间的限制。外出写生于我就没有大的意义,工笔花鸟画的语言形式也限制了我对外部艺术形态的吸纳与接收。艺术家到了某一个时间段,就会认识到自己所应处的位置,认识到什么才是自己的,什么不是自己的。例如某些艺术形式与方法,理解了就好,不一定要产生兴奋点。 有人也劝我加入些现代元素,但我对此没有兴奋点。我的习惯养成,我的自身感受,造成了我的品味的独特性。与此相对应的画面处理方式与内容也自然形成一个框架。虽然我对现代艺术的某些形式没有追求,但不妨碍我同样可以从画理上认识到他们作品的好与不好。 沈宁: 最近天博展范宽的《雪景寒林图》,我看朋友圈不少人去看了,而反馈回来的是:“唉,没想像中的那样好”。显然是心理上形成了落差。江老师曾讲过,以前看宋画印刷品,模模糊糊还有偏色,但加上自己的想象与理解,觉得真好。但看到原作以后,会忽然觉得没有当时想象的好了。 江宏伟: 到外面吃饭的时候,经常会失望。其实失望的原因并不一定是因为这个菜不好,而是你的胃就能装下一小碗的量,且最好能简简单单十五分钟内把它吃完。但等候的时间,上菜的过程,无法让你在短时间内体验到进食的快感,之后再上新菜就被聊天的过程掩盖,以致快感消失。路边小摊或者挑担子售卖的小馄饨,更容易让人觉得好吃。往往是晚上饿了的时候,量就那么一点点,吃的过程也没人打扰,心思全放在味觉的体验上,就会觉得好吃。看画也一样,好画看得越来越多,而这张画又要排很长的队才看到。再加上你意识中已然将它完美化,当面临现实时又是另一种感受了。  宋 范宽 雪景寒林图 绢本 110x135cm 天津博物馆藏 沈宁: 吃饭是身体吸收营养,看书则是思想上汲取养分,江老师最近在看什么书?会有哪些偏好? 江宏伟: 我喜欢看些文学类的书。以前是什么书都想读读,现在倾向于看一些知识型书籍。近一阶段我更偏爱诸如:《看不见的森林》、《鲜花帝国》、《种子的故事》等,我喜欢看这种反映植物链、生态学的书。在我的意识中,无论精神还是肉体,其实都跳不开一个生态学的范畴。我们讲思想的形成,其实就是一个物种扩大到一定的时候,需要建立一个新的次序。那么思想的本身,就是自我发明一个次序来代替原有次序。我会从其它生命体的演化与发展的现象中去感受自我,这样能让自己更加豁达一点,让我认识到人类也一样渺小,世界没有对与错,不过是在寻求一种平衡。 刘梓封: 人类总要提早设定好自己的位置。例如设定“当代艺术”,设定某一具有超前意识的理念。以此标示自我路径的正确。 江宏伟: 画家不要总想着自己代表这个时代。你的想法、你的纠结,你思考的时代精神,都是自己为自己设定价值标准而已。永远不要把我们暂时的历史阶段当成一个真理,绘画也一样,不要把暂时认为的价值体系当成标准。历史不是我们创造的,而是后人来写的,是后世的需求与选择的结果。 刘梓封: 我们回到烧菜的主题。 谈到烧菜,就会涉及饮食文化的融合。在近一百年的时间里,没有什么比辣椒的被广泛使用更具代表性。辣椒也几乎改变了中国人的饮食结构。尤其近三十年,各式以辣椒为基础衍生出的新菜品席卷全国,水煮鱼、烤鱼、麻辣香锅、麻辣小龙虾等等,这更像是辣椒所引导的一场饮食革命。相较绘画,时间性与融合度上也吻合。现代艺术思潮对中国绘画同样具有颠覆性。味觉上的“上瘾”与视觉上的“刺激”似乎同理。 江宏伟: 我始终比较怀疑吃辣与祛湿有直接关系。例如新疆,很干燥,但普遍吃辣。而台湾、香港、广东、海南以及东南沿海这些地方,湿度也很大,但通常没有吃辣的习惯。云南海拔高,空气湿度也不大,但吃辣。在我看来主要还是地理环境所致,运输不方便,食材无法保持新鲜。腊制品虽然是保存食物的好方法,但却会产生油脂变异的味道,因而用辣椒遮蔽异味是最好的选择。沿海地区食材新鲜,随便煮一下就好吃,不用很多调料。凡是爱用辣椒和放大量调料的地方,交通一定不够发达。 但今天对待辣椒的态度恰恰是截然相反的,越是人口密集,外来人群流动大的地区,食辣的趋势越明显。这是味觉感受的一个层面了。流动性大、求变化多,因此也就没有地域饮食的狭隘认知。相对而言,食物的差别只有好和不好,并没有喜欢与不喜欢。对于绘画的审美也是一样,有好有不好,审美习惯的养成导致地域性审美的认同,进而形成风格面貌上的差异。而辣椒的流行,恰恰打破了这样的规律。很大程度上,现代人对重口味有所追逐,浓烈、刺激,令人兴奋。这与接触程度有关,年轻人口味容易变,客走八方的人可以变,有过跨区域集体生活的人也会变。 刘梓封: 其实还是文化交流与融合度的问题,地域饮食文化更代表着传统,文化层面上抬高些,就成了菜系。 江宏伟: 菜系的形成与发展,很大程度上就是一部迁移史。按照道理,“长安”、“洛阳”更能代表传统,但却没能生成大的菜系。主要是随着文化主体的迁出,演变与发展的路径也就被切断了,留下的只是继承固有的东西,如当地特产,如地域饮食习惯等。但地域的自豪感依旧存在,因为在对交融后的新生事物没有深入感受前,没办法有认同感。时间的演变与世界的文化在不同的比较过程中间,要有一个开放的心态,否则对传统的认识就会狭隘。艺术的发展与演变同样如此,即便传统也应该是多元视角下的传统,而非故步自封。   沈宁: 您怎么看南京的饮食习惯,还有就是南京的绘画圈是否有独立的风格特征? 江宏伟: 南京作为民国时期的政府,移民潮的到来势必带动饮食习惯的融合。不同地域人口带来不同饮食习惯,总体来说更应该是安徽、苏北、淮扬等风味的交融。至于绘画,南京也同样是交融的地方。我上学是上世纪七十年代,南京当时有高校27所,这么多所大学,文化上必然交融。南艺是上海美专、苏州美专和山东大学艺术系三所大学合并而成,当时的老师几乎没有南京人,大多浙江人、上海人、山东人以及苏州人,因此画面的风格也大不同。整体来看,南京在美术创作上更加融合,同时也包容。 刘梓封: 您之前跟我提过,有一次看到文征明的画,然后想到水晶虾仁。中国菜往往追求精致,且朝向一种中庸的状态,素菜而不素,荤菜则不显荤。中国画也是这样,表现上极尽克制。 江宏伟: 96年我去美国,从洛杉矶到纽约,古根海姆、大都会等美术馆看了一遍,兴奋而又激动。最后去到大都会中国馆,站在那组元代壁画前,同样是一种视觉的震撼。而当我进入到中国馆里面,钱选《梨花图卷》与文征明《山水诗画》册页展示在我眼前时,油然而生一种亲切感,同时带给我一种素净、安详的视觉感受。因为看了一大圈西方经典,色彩浓烈、表现力极强的作品,两种视觉感受之间形成反差。 这让我联想到东、西方饮食的差异。西方各种烤肉与煎炸食物,大荤且油腻,非常重口味。而中国画的荤显得更素雅些,有点像江南的菜系。整体来看宋代绘画,还是有些娇艳的,充满色感的,但却克制。例如弗利尔美术馆里赵佶的《五色鹦鹉》,偏棕色的底子上,那块红与那块绿,红得浓烈、绿的沉静,有一种玲珑剔透的感觉。由此看来,唐宋绘画带有荤性,但同样“荤菜”,却并不油腻。文征明那种清爽淡雅的水墨构成又是另一种感觉,更像杭州的水晶虾仁,仍是荤菜,视觉上却格外的素淡。看上去简单,其实内有乾坤,颇多讲究。而倪云林就更像是素食主义了,是素菜做到极为讲究那种,从食材的选择到烹制方法都做到了极致。  宋 赵佶 五色鹦鹉图 绢本 53.3X125cm 美国弗利尔美术馆藏  元 倪瓒 容膝斋图 纸本 35.5x74cm 台北故宫博物院藏     明 文征明《山水诗画册页》(16开选四)水墨纸本 26.4×27.3cm 美国大都会艺术博物馆藏 刘梓封: 经常看到些文章对北京小吃口诛笔伐。其实作为北京人,我也不觉得北京小吃多好吃。但越是这种食物越要强调某些规制与制作流程,从另一个角度诠释其是为经典,并强调其存在的意义。 江宏伟: 饥饿状态下吃过的食物就会觉得好吃,并成为深刻地记忆。还有就是习惯了某种口味,也会形成深度记忆。比如我烧个菜,完全不按套路乱搞的,但结果很好吃。然后做给别人、教会别人。大家都觉了好吃以后,就会有人开始研究,那么我的方法就成了最好的方法,被分析、解读,进而形成规矩,由此变成经典。而在教学过程中,很多老先生面对学生时,越是没有才情的学生,他越是要给他讲规矩。 沈宁: 一旦成为一种经典的象征,就要矫情的以某种方式对其做认定,成为一种炫耀,同时也代表一种认知的高度。 江宏伟: 吃饭一旦形成饮食文化,就跟自身体验的快感有区别了,完全是站在快感的角度谈实用主义。跳开需求本身,变成一种炫耀,脱离了它的物理性本质。这一过程中度的把握就显得至关重要,实用和浪漫如何把握一个度,富裕和炫耀如何把握一个度。比如现在的高仿,已经具有了审美意义了,那么为什么还会去追求原作?这就是身份的象征。身份的象征包括财富的象征与知识的优越感,当然是一种炫耀。 刘梓封: 经常有人提到现在的批评家都不批评了,只会写各种吹捧的文章,越是对新生的、没有参照的艺术形式与作品越不敢提出质疑。 江宏伟: 创造一个次序,然后寻找一个理由。我是这样来看的,没有鸟就没有鸟类学家。为什么现在的批评家不敢批评那些怪力乱神的东西。《论语·述而》里说: “子不语怪力乱神。” 贡布里希的书里面提到:为什么理论家不批评新的艺术,因为印象派与后印象派的成立过程中骂声一片,但之后发现当时的批评是错的。从此以后,所有理论家开始从容地说这些作品的好,不敢再批判。从印象派出现后,发现很多批评变成错误的时候,即便他看不懂,也要努力的逼着自己往好的方向去想,进而帮助那些盲目的创造者作解释与修辞。 理论家通常是先定论点,再找论据。就如同一个坏人,就要去找他作恶的证据;一个好人,就去找他做好事的证据。因此为了立论,就先入为主地以此为依据延伸。  刘梓封: 有人说中国画没有理论体系,其实我们是讲礼法,讲道理,而不是从理论的角度做切入。艺术一旦成了研究方向,做具体分析,其实也就没有了存在的意义。 江宏伟: 对于古人来说,毛笔是文化人的必备工具,把字写好就本分。如同今天我们敲键盘,起码的生存能力,没什么可显摆的。因此古人不提什么书法理论,提的都是方式方法与经验。 原本是合理存在的东西,一旦变成研究了,其实也就预示着这件事情已经走向衰落。就像口号前总要加“大力发展”、“弘扬”、“倡导”等,就是说明它不合时宜了。例如“弘扬民间戏曲”,因为曾经的辉煌不在了,成了民族文化遗产。戏曲辉煌的时候是梅兰芳,电影发展起来后就成了范冰冰、章子怡。每个时代的符号都在发生转变。现在你看不到几千号帅哥美女排队报名学戏曲的场景,这也就是时代的“生物链”。 沈宁: 江老师您对七零后、八零后的画家有什么成见吗?或者给我们提些意见。 江宏伟: 一旦对比自己年轻的人指手画脚,那就证明自己老了。至于成见,谈不上。因为不同的时代,生存的状态与价值观变了。现在的问题是:不是讲谁谁能生存了,而是讲哪个人能发财。古人有句话:不患贫,就患不均。因此还是要放平心态,摆正位置,认知自我。做自己该做的就好了。  春之歌178cm×120cm 2018年  芬芳丽韶光66.2CMX97CM2018年  水禽条屏—火烈鸟97CMX50CM 2017年纸本  水禽条屏—黑天鹅97CMX50CM 2017年纸本  三三两两傍芦花34.5CM×70.5CM2018年  晨风沃闲庭97CMX58CM2018年  白羽海棠里97.5CMX×120CM2018年  |展览主题| |江上拂影——江宏伟/高茜/沈宁作品展| |出品人|邵志坚 |策展人|邵中琳 |展览执行|刘梓封 |开幕|2018.07.14下午15:30| |展期|2018.07.14-08.10| |地址|南京市秦淮区朝天宫2号江苏画店| |主办|江苏画店|江苏省文化艺术研究院| |